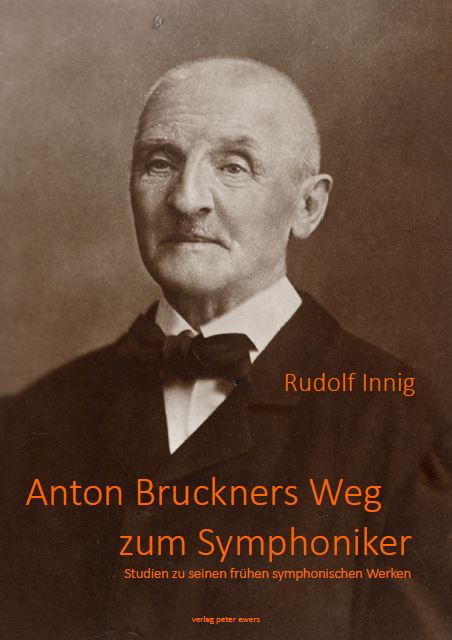

Anton Bruckners Weg zum Symphoniker

Anton Bruckners Weg zum Symphoniker

532 Seiten, Bielefeld 2023, www.vpe-web.de

(Textband: 386 Seiten mit vielen Notenbeispielen und Übertragungen aus dem Kitzler-Studienbuch)

Auf der Basis des erst 2014 veröffentlichten Kitzler-Studienbuches legt Rudolf Innig erstmals eine detaillierte Analyse der frühen sinfonischen Werke von Anton Bruckner vor. Im Musikleben und in der Bruckner-Literatur werden sie bislang nur wenig beachtet und als Studienwerke gering geschätzt.

Der durch seine zahlreichen CD-Einspielungen bekannte Autor weist nach, dass die wesentlichen Charakteristika der Sinfonien Bruckners bereits in seiner ersten Sinfonie f-Moll ausgeprägt sind. Die Qualität seiner Musik lässt sich hier ebenso nachweisen wie das sprichwörtlich bei den Sinfonien von Johannes Brahms der Fall ist.

Bruckners erste sinfonische Werke sind keine Jugendwerke, er komponierte sie im Alter von 39 Jahren, als er seine Lebensmitte bereits überschritten hat.

Den Analysen der sinfonischen Werke gehen vier einleitende Kapitel voraus: zu Bruckners früheren Kompositionen (meist geistlicher Musik), die mehr als die Hälfte seines gesamten Schaffens ausmachen, zu den musiktheoretischen Werken, die Bruckner kannte und die quasi den geistigen Hintergrund seiner Musik bilden, zu seinen Arbeitstechniken und der Frage, in welcher Reihenfolge der verschiedenen Arbeitsschritte seine sinfonischen Kompositionen entstanden sind, und schließlich zu Anton Bruckner als Organisten mit aufschlussreichen Details zu seiner Lehrtätigkeit am Konservatorium in Wien und seinen überlieferten Improvisationsskizzen.

532 Seiten (Textband: 386 Seiten mit vielen Notenbeispielen, im Anhang: 148 Seiten mit Übertragungen aus dem Kitzler-Studienbuch) 15 X 29 cm

Hardcover mit Fadensiegelung