Anton Bruckner - Sinfonie c-Moll Nr. 1 (WAB 101)

(ca. 100 Seiten, 30 €)

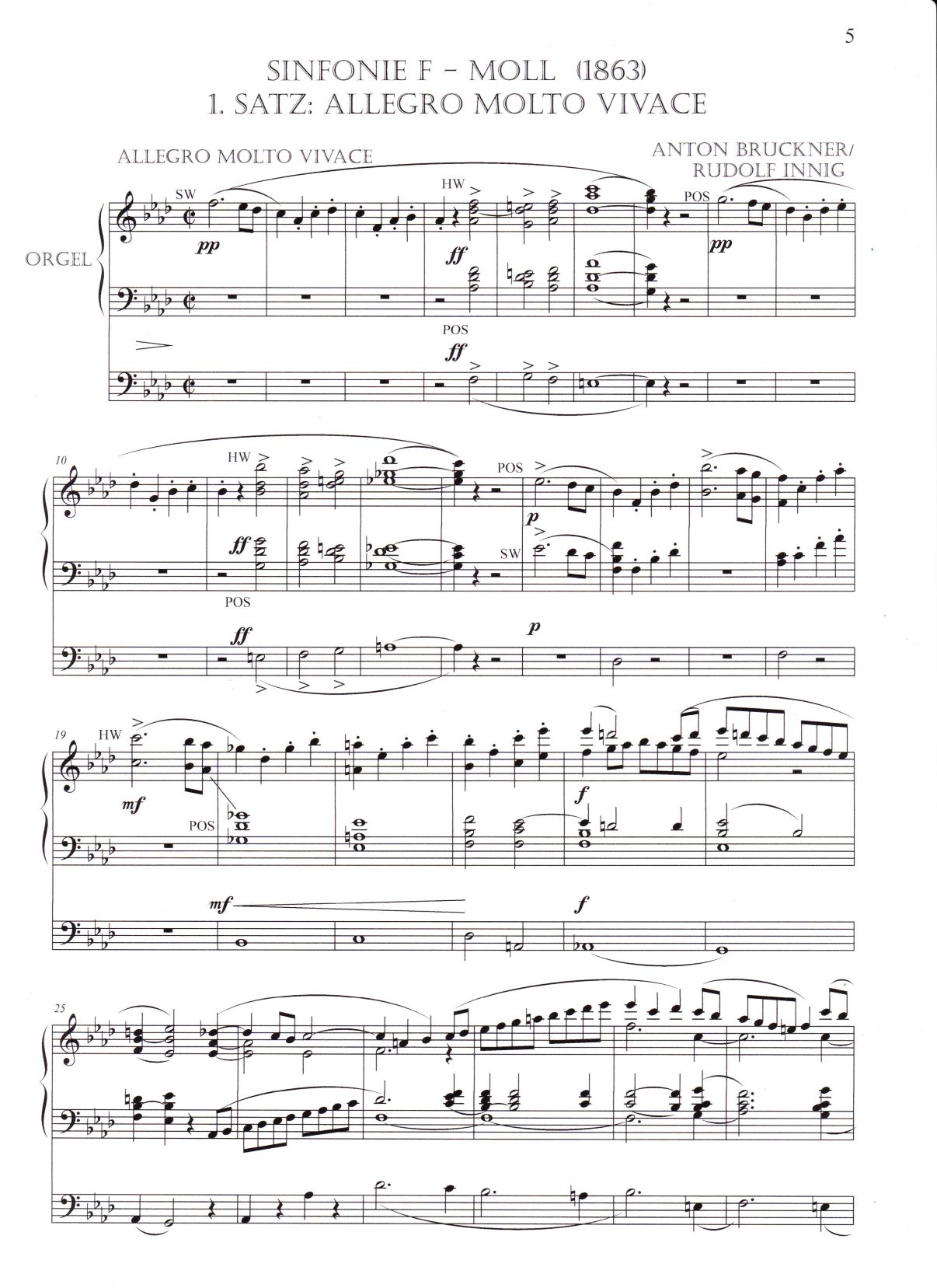

Mit keiner anderen Sinfonie hat sich Anton Bruckner länger und intensiver beschäftigt als mit der Sinfonie c-Moll Nr. 1. Zwar begann er bald nach der positiven Resonanz auf die Aufführung seiner Messe d-Moll im November 1864 in Linz und aufgrund von Anregungen seines Förderers Moritz von Mayfeld Anfang 1865 mit den Skizzen zu einer neuen Sinfonie ('Linzer Fassung'), beenden konnte er sie aber erst 16 Monate später, im April 1866. Seine erste viersätzige Sinfonie f-Moll, mit der im Juli 1863 seine Studien bei dem Linzer Theaterkapellmeister Otto Kitzler ihren Abschluss fanden, hatte er dagegen in nur fünf Monaten komponiert.

Die Sinfonie Nr. 1 c-Moll entspricht in vielen strukturellen Details der früheren Sinfonie f-Moll aus dem Jahre 1863. So hat der erste Satz erneut eine zweiteilige Sonatenform, die Bruckner als Sonatform in seinen Studien bei Otto Kitzler auf der Basis der Kompositionslehre von Johann Christian Lobe kennengelernt hatte.

Mit dieser Konzeption verbunden ist eine veränderte Dramaturgie des ganzen Kopfsatzes: Im marschartigen Hauptthema vermeidet Bruckner wiederum die für Beethoven und Brahms charakteristische Form des Themas als Vorder- und Nachsatz. Er ersetzt sie durch assoziativ miteinander verknüpfte Sequenzglieder, die von einem kontinuierlichen Rhythmus zusammengehalten werden, ein Verfahren, mit dem er sich später die heftige Kritik von Johannes Brahms zuziehen wird.("Er hat keine Ahnung von einer musikalischen Folgerichtigkeit, keine Idee von einem geordneten musikalischen Aufbau.“ in:Kalbeck, Max: Johannes Brahms - Biografie in vier Bänden. Berlin 1913, 3. Bd., 2. Halbband, Nachdruck: Hamburg 2013, S. 156)

Auch hier hat die erweiterte Schlussgruppe zwei Themen, deren zweites (erneut) Assoziationen an die Tannhäuser-Aufführungen in Linz aus dem Jahre 1863 weckt, an denen Bruckner als Chordirigent des Pilgerchores aktiv beteiligt war. Auch der zweite Teil (Bruckner nennt Durchführung und Reprise - wie Joh. Chr. Lobe - 'Mittelsatzgruppen' und 'Repetition') entspricht in seiner Struktur der früheren Sinfonie f-Moll: Die verkürzte Reprise tritt nach einer Generalpause quasi durch die Hintertür ein, und sie mündet in die Coda, die nun zum dramatischen Höhepunkt und zum Ziel des ganzen Satzes wird.

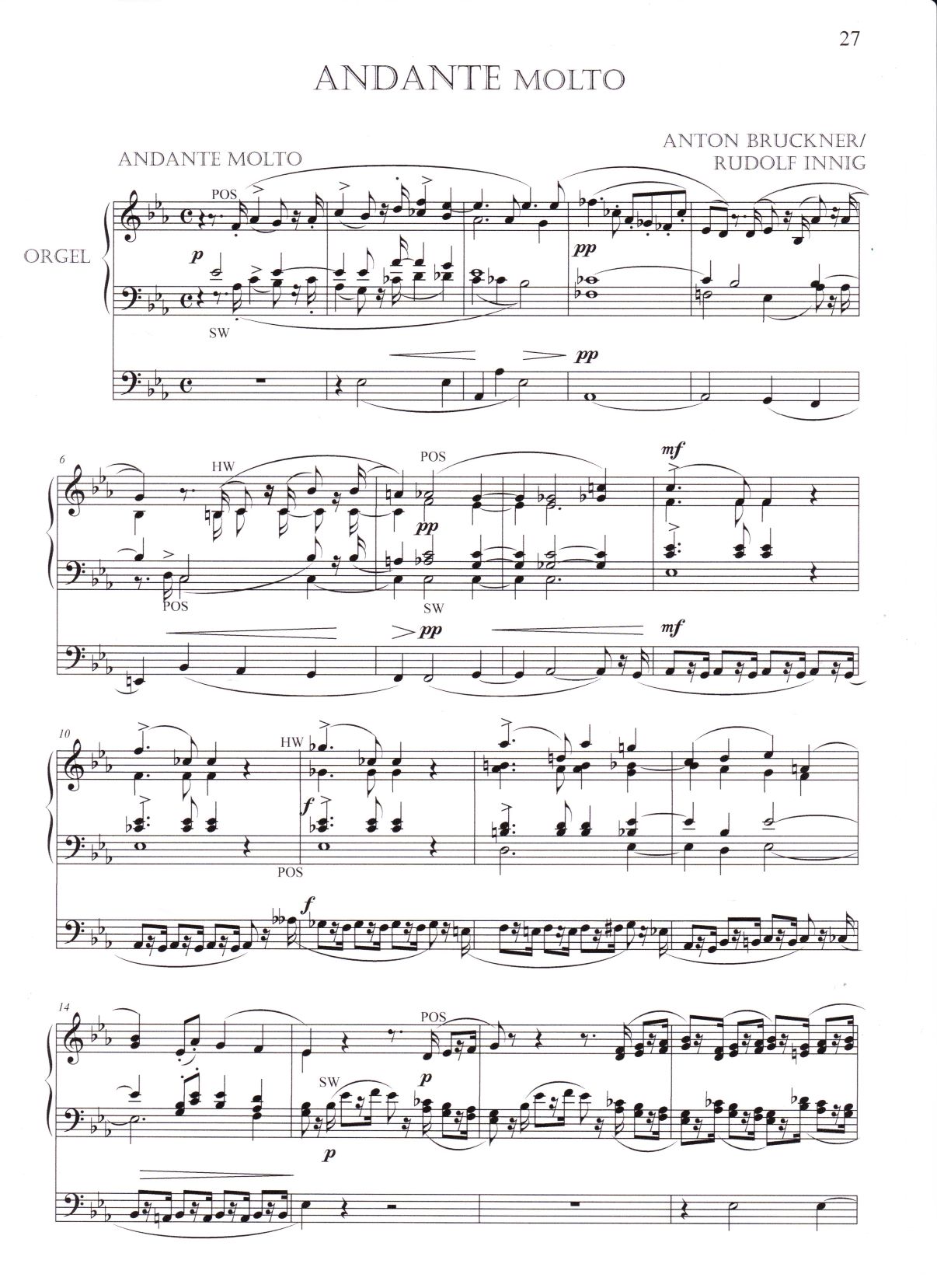

Das Adagio ist ein Satz von geradezu bestürzender Rigorosität, zu dem es eine fragmentarisch überlieferte erste Fassung mit der Form eines Sonatensatzes gibt. Diese anfängliche Idee hat Bruckner jedoch in der endgültigen Linzer Fassung zugunsten einer dreiteiligen Liedform(A-B-A) mit einem kontrastierenden Mittelteil im Dreivierteltakt aufgegeben.

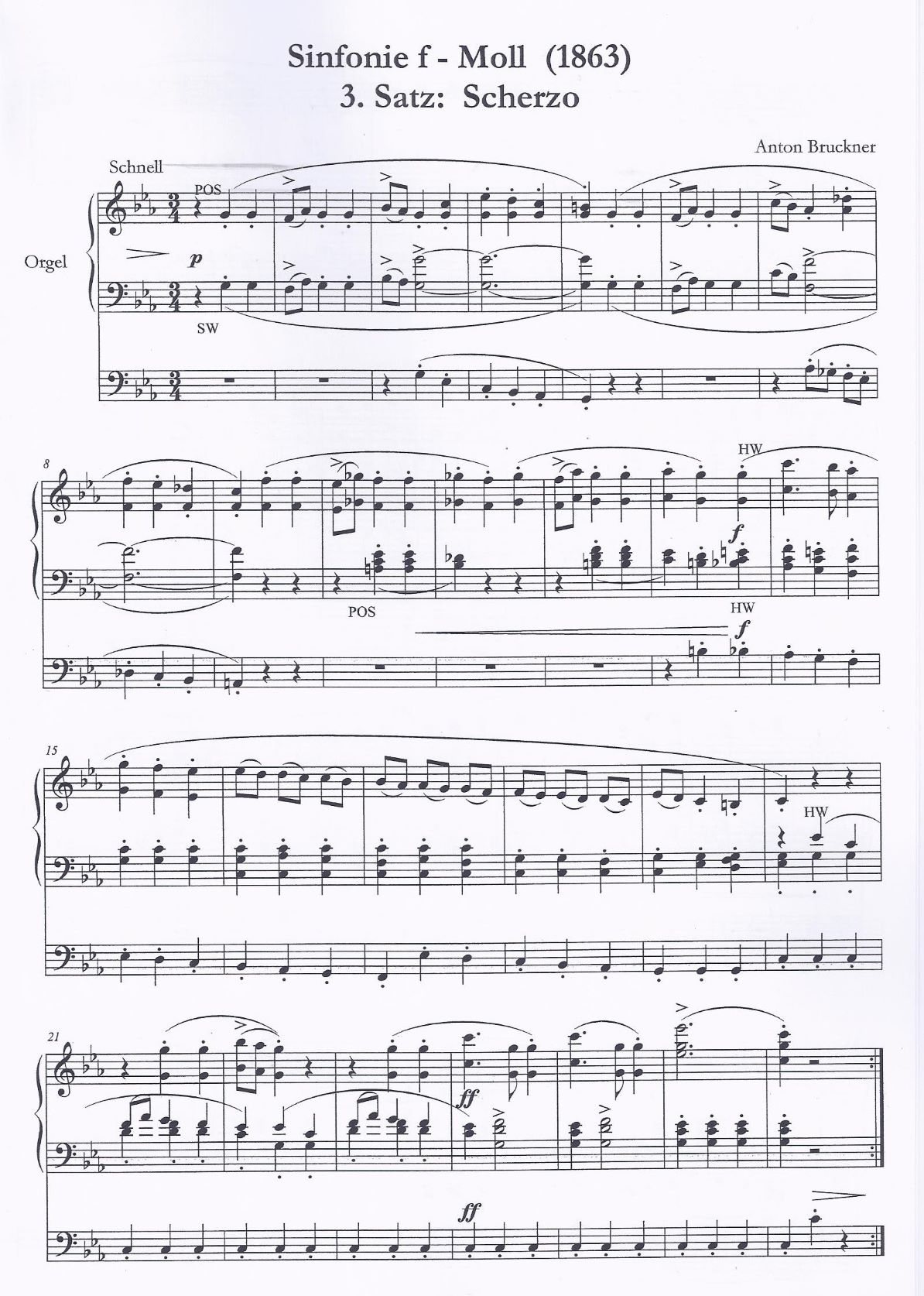

Das Scherzo ist - wie bereits in der Sinfonie f-Moll - ein monothematischer Sonatensatz, in dem er erstmals die gesamten dynamischen Kräfte des sinfonischen Orchesters entfaltet, so dass der Eindruck entsteht, als würde der Komponist hier 'mit Felsen würfeln'. Das Trio mit seinem geheimnisvoll wirkenden Hornsolo und seiner ländlerhaften Orchesterlyrik weist voraus auf seine künftigen Sinfonien.

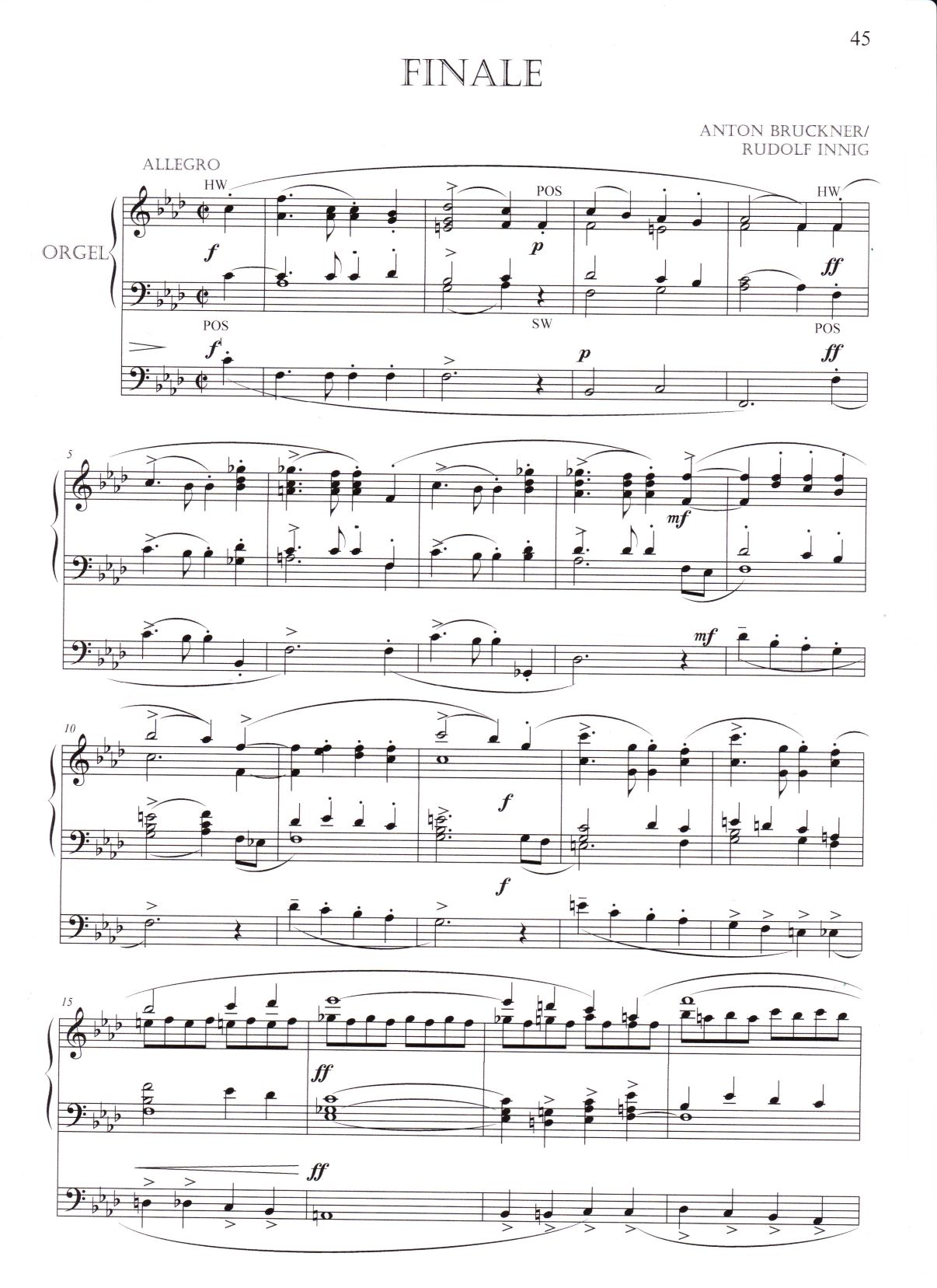

Das Finale, ebenfalls in Sonatenform, ist mit seinen fast 400 Takten nicht nur der längste Satz, sondern auch das Ziel der ganzen Sinfonie. Die verschiedenen rhythmischen und motivischen Rückbezüge auf die vorangegangenen drei Sätze wecken Zweifel an der These, Bruckner habe mit diesem Satz am Anfang des Jahres 1865 die Arbeit an der Sinfonie c-Moll Nr. 1 begonnen. Wie in der Sinfonie f-Moll wendet sich die Coda von c-Moll nach C-Dur, verbunden gegen Ende mit einer machtvollen Klangsteigerung.

Mit dem kecken Besen hab’ ich mich um kein Katz’ gekümmert, um keine Kritik und kein Publikum, komponiert wie’s mir grad gefallen hat, nicht um den Leuten zu gefallen, so äußerte sich Bruckner später zu seiner Sinfonie c-Moll Nr. 14. Sein kecker Besen hatte 1868 nicht nur das Publikum in der Provinzhauptstadt Linz erschreckt, auch 23 Jahre später fand die zweite Aufführung am 13. Dezember 1891 in Wien durch die Wiener Philharmoniker keine enthusiastische Zustimmung. Der Brahms-Biograph Max Kalbeck begann seine Rezension mit dem ironischen Satz: In Anton Bruckners erster Symphonie ist alles Inspiration und fast nichts Arbeit.

Am Ende des Bruckner-Jahres 2024 ist die Sinfonie c-Moll Nr. 1 erstaunlicherweise noch immer die am seltensten aufgeführte seiner (gezählten) Sinfonien.

(Dr. Rudolf Innig)

Weitere Informationen: Rudolf Innig: Anton Bruckners Weg zum Symphoniker. Bielefeld 2023, 532 Seiten

(https://vpe-web.de/produkt/rudolf-innig-anton-bruckners-weg-zum-symphoniker#dearflip-df_437/31)